Vendredi 28 novembre, dans le cadre du Festival Ecritures des Amériques, les élèves de spécialité LLCA et les étudiants de BTS COM1 se sont rendus au Lycée des Droits de l’Homme de Petit-Bourg pour assister à la représentation théâtralisée du célèbre roman de Jacques Roumain, Gouverneurs de la Rosée, mise en scène par la Compagnie Barefoot d’Eric Bouvron.

Les élèves de LLCA et leur enseignante Mme Roch ont ensuite eu la chance, vendredi 5 décembre, de pouvoir recevoir au lycée la comédienne Karine Pédurand pour échanger autour d’un de ses spectacles précédents intitulé Médée-Kali. Adapté en 2016 de l’œuvre de Laurent Gaudé, Médée-Kali opère un rapprochement entre deux figures mythiques, Médée qui nous vient de la Grèce antique et Kali qui est empruntée au panthéon hindou.

L’étudiante CPGE AL 2, Clara Mirval, s’est quant à elle rendue sur son temps libre, samedi 29 novembre, à la soirée de clôture du Festival Ecritures des Amériques à la Résidence Départementale du Gosier. Nous vous invitons à lire son article ci-dessous :

L’objectif était de remettre leurs prix aux lauréats du concours, qui ont toutes les deux reçu leurs prix sous un tonnerre d’applaudissements du public.

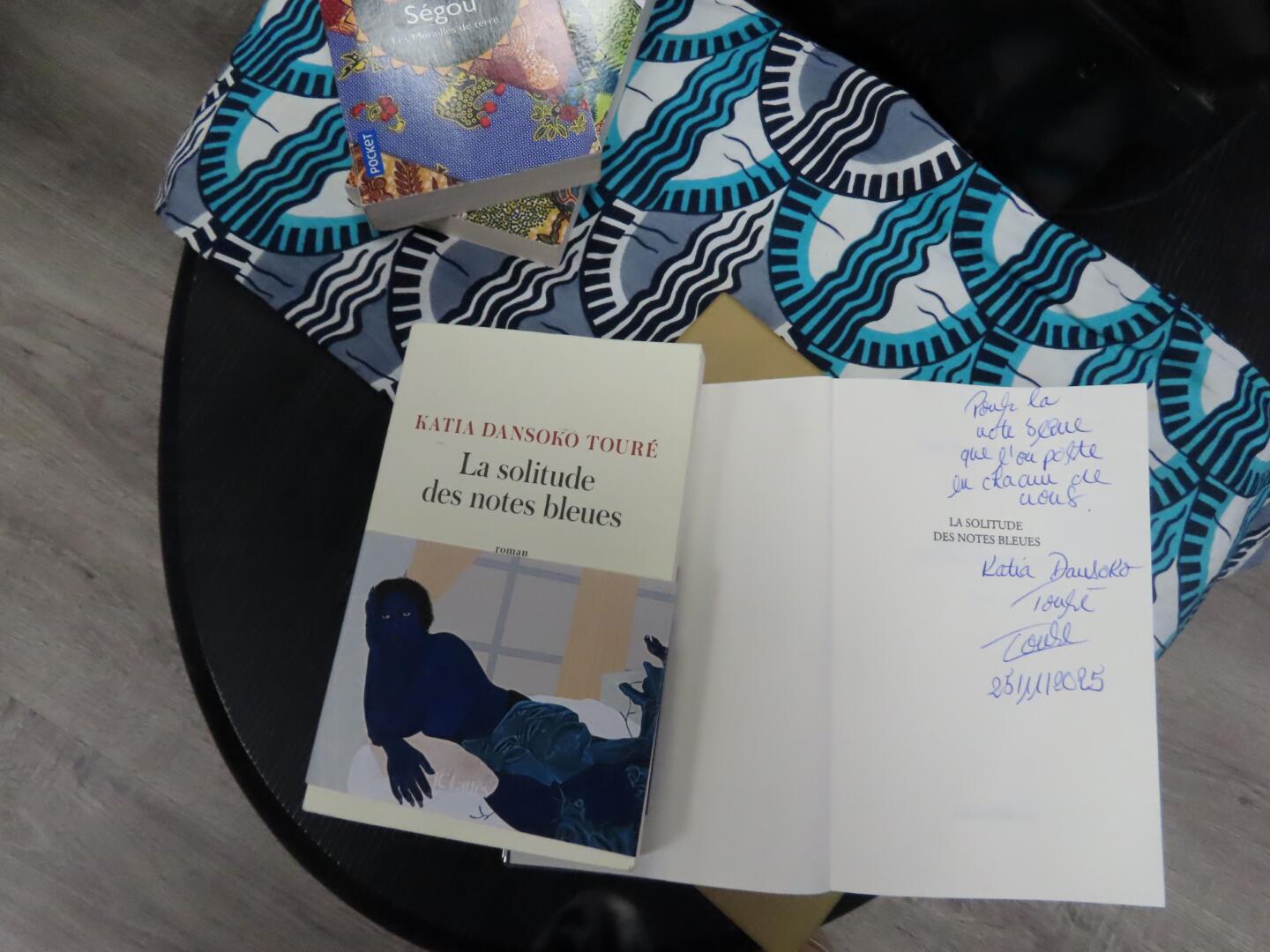

D’abord Rita Carelli, grande gagnante du concours pour son livre Terre noire, déjà récompensé du Prix São Paulo de littérature pour un premier roman en 2021, relatant l’histoire de la jeune Ana et de son parcours en tant que jeune étudiante devant naviguer à travers le deuil et la situation terrible à laquelle ses origines l’ont soumise. Puis ensuite Katia Dansoko Touré pour son roman La solitude des notes bleues pour lequel un jury du public, en partenariat avec l’aéroport, a choisi de distinguer le prix Guadeloupe Maryse Condé après plusieurs heures de débat enflammé. Très touchée, c’est avec beaucoup de modestie qu’elle est montée sur scène pour recevoir la plaque, qu’elle dédie à Maryse Condé elle même qui lui a donné l’envie d’écrire et l’a poussée à continuer personnellement avant son décès. Après avoir remercié le public, les gagnantes se sont éclipsées pour laisser place à la troupe Barefoot dont la performance devait terminer la soirée en beauté. J’avais déjà eu l’occasion d’assister à deux de leurs représentations plus tôt dans l’année, celles de Moi Tituba, Sorcière mais rien ne m’avait préparée à l’expérience que je m’apprêtais à vivre ce soir là.

Je n’avais jamais lu le chef-d’œuvre de Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée, et je ne le regrette pas. Le découvrir à travers la performance majestueuse des comédiens Karine Pédurand et Francis Bolela soutenus par le compositeur Romain Trouillet qui agrémentait savamment le récit de musique et autres bruitages m’a laissée tout simplement sans voix. Rien ne laissait à redire, du jeu des acteurs à la manière dont ils ont retranscrit ce qui était censé être lu à un moment qui se regarde, s’écoute, n’a rien enlevé à mon plaisir, et chaque minute d’applaudissements chaleureux que nous avons fait retentir une fois que la représentation de presque une heure et demie s’est achevée était méritée et plus encore. Le travail du metteur en scène Éric Bouveron se discerne entre les lignes, chaque mot prononcé, chaque muscle tendu, chaque pas effectué l’a été avec plus de puissance et de génie encore que les fois précédentes.

Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain, mise en scène par la Compagnie Barefoot d’Eric Bouvron, avec Karine Pédurand, Francis Bolela et Romain Trouillet

En somme, je n’ai pu qu’apprécier l’expérience, que ce soit les autrices et leur sagesse, la compagnie Barefoot et leur jeu d’acteurs du tonnerre mais aussi le public, dont la chaleur m’a réchauffé le cœur. Chaque personne, y compris les bénévoles aidant à faire fonctionner le festival, a eu droit à des remerciements chaleureux et son lot d’applaudissements.

Je ne peux qu’attendre avec la plus grande impatience l’édition 2026 de ce merveilleux Festival d’écriture des Amériques.

Par chance, j’ai pu discuter un peu avec Karine Pédurand lors de sa venue au lycée pour une rencontre avec les élèves ce vendredi 5 décembre dernier. Elle m’a généreusement accordé quelques minutes de son temps. Je lui ai d’abord demandé ce qui avait changé par rapport aux dernières représentations. Elle m’a répondu que « ce n’est rien de très savant, de très intellectuel » en fait c’était l’absence de textes. Les comédiens ont dû apprendre chacune de leurs répliques par cœur. Alors j’ai voulu savoir si cela a été la source d’appréhensions particulières, comment est-ce que cela l’a fait se sentir, elle en a dit que ce n’était pas le cas, qu’elle n’avait « pas spécialement d’appréhensions, mais plutôt des questionnements » en outre, ils n’ont eu qu’un temps de répétition très court, cinq jours au total « d’abord deux jours puis trois avec une semaine d’écart ». De plus « nous devions nous préparer à faire une représentation sans fioritures, sans costumes, décors ou lumières » car la Résidence Départementale du Gosier n’en dispose pas, mais la troupe Barefoot a su en faire une force « Je dois avouer que ça a joué en ma faveur, j’ai une vue très simple du théâtre, et puis je trouve que c’était rassurant d’avoir ça en moins qui nous pesait sur la conscience ». J’aimerais vous laisser sur ces quelques mots que je trouve plein de sagesse mais également d’humilité :

« Je déteste la philosophie antillaise du tchoké, du « I bon kon sa », je suis très chauvine et quand je reviens à la maison j’aime faire du bon travail, proposer quelque chose de bien fait, de cadré, que le public peut apprécier. »