Article rédigé par MIRVAL Clara (A/L 2) & THOMIS Lucas (A/L 1)

Le mardi 14 octobre 2025, nous, étudiants de première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles AL du lycée Gerville Réache (CPGE A/L 1 et 2), avons été conviés à la 12ème édition du Festival Monde en Vues. Accompagnés de nos professeurs messieurs Garrush et Delâtre, nous avons eu le plaisir d’assister à un concours d’éloquence avant de faire la rencontre des journalistes Edwy Plénel et Amira Souilem dans l’amphithéâtre du Mémorial ACTe. L’après-midi, nous avons visionné quelques-uns des courts métrages en compétition.

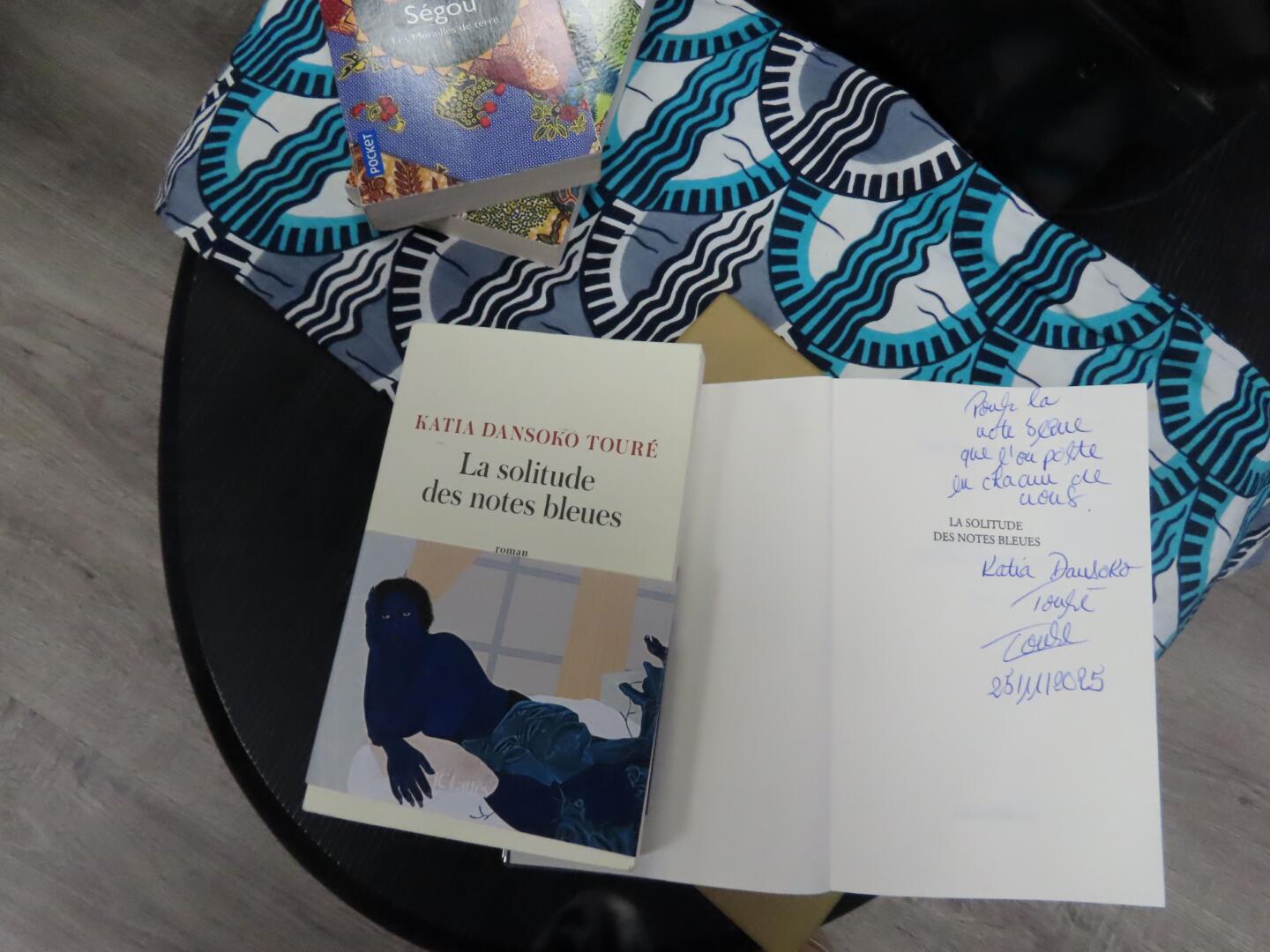

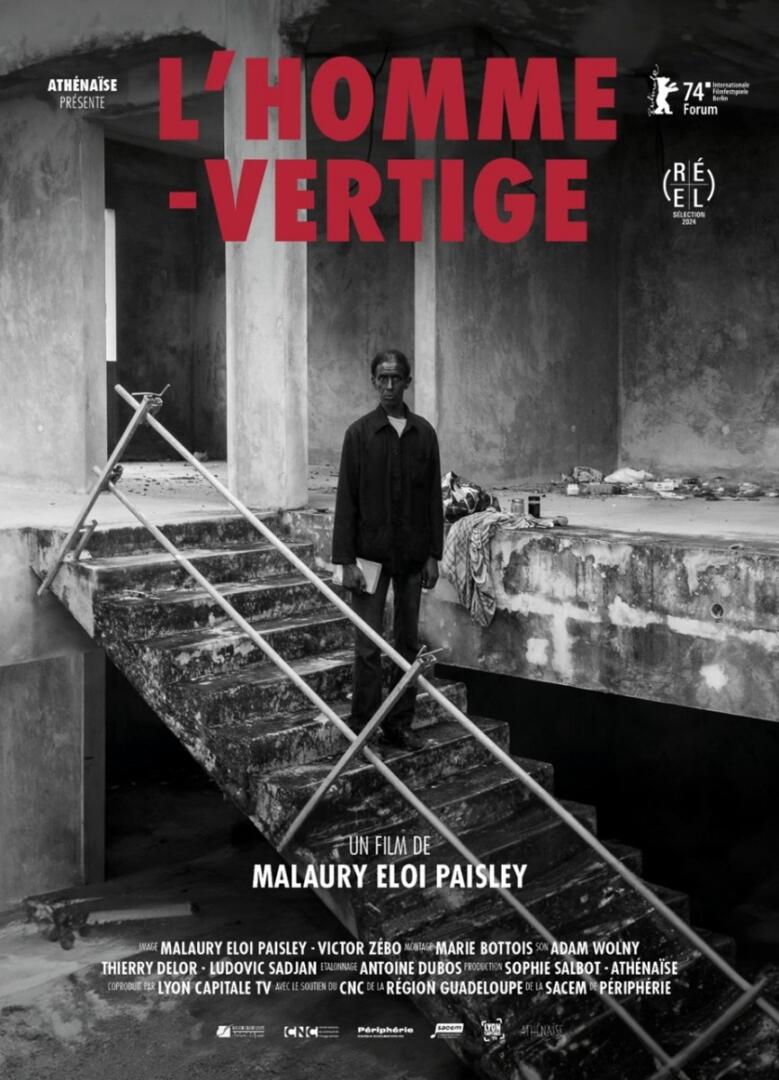

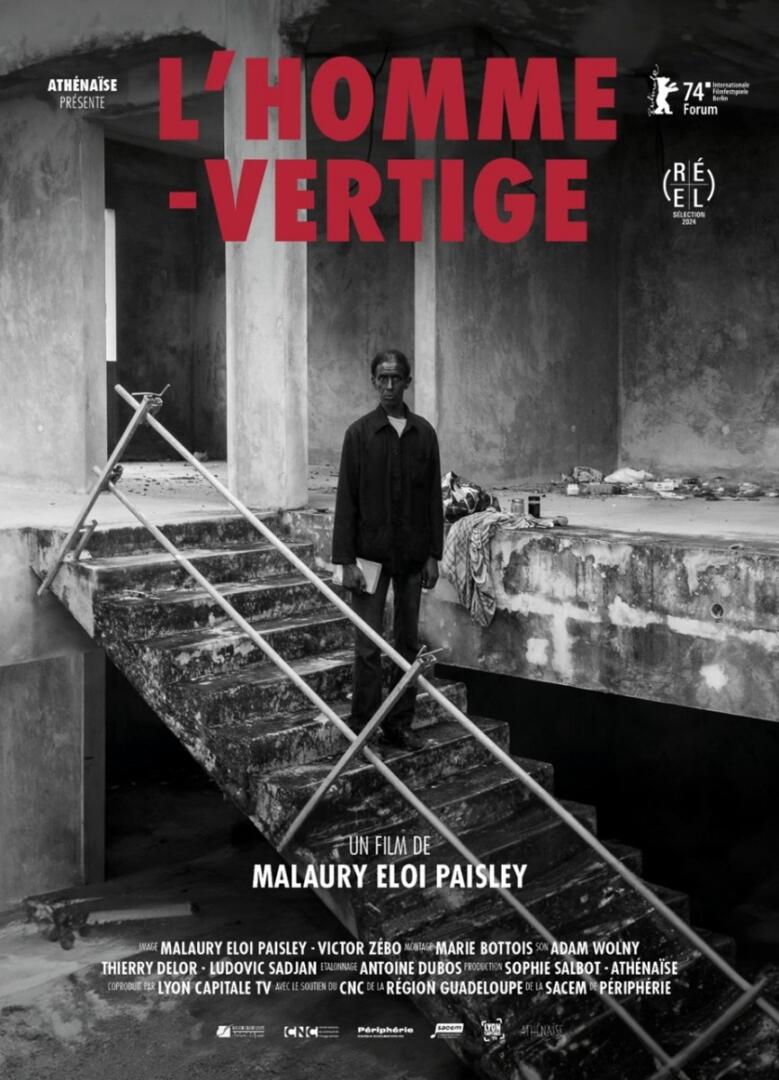

Le premier temps fort de cette journée – placée sous la modération de Kanelle Valton – était un concours d’éloquence, axé sur la critique du long métrage L’Homme Vertige écrit et réalisé par Malaury Eloi-Paisley (2024). Un film que les étudiants de deuxième année connaissent particulièrement bien, puisqu’ils l’ont visionné dans le cadre de la master class donnée par la réalisatrice en septembre de l’année dernière.

Le premier temps fort de cette journée – placée sous la modération de Kanelle Valton – était un concours d’éloquence, axé sur la critique du long métrage L’Homme Vertige écrit et réalisé par Malaury Eloi-Paisley (2024). Un film que les étudiants de deuxième année connaissent particulièrement bien, puisqu’ils l’ont visionné dans le cadre de la master class donnée par la réalisatrice en septembre de l’année dernière.

Les différents lycéens en compétition ont mis en avant la profondeur du film, qui nous plonge avec humanité dans les vies des habitants les plus démunis de Pointe-à-Pitre. La réalisation est poignante, la mise en scène parfois malaisante : on ressent la difficulté de la vie quotidienne d’Eddy, de Ti Chal, de Kampèch et des autres. Pourtant, la réalisatrice prend le soin de nous montrer les personnages avec humanité. Elle parvient à nous transmettre ce qu’elle a découvert pendant 5 ans, au contact de personnes en marge de la société et invisibilisés alors qu’ils vivent au cœur de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre. “Sans domicile fixe” ou “drogués” : ils sont avant tout des femmes et des hommes et en proie à des difficultés, des craintes et des peurs, au même titre que tous. Plongés dans leurs souvenirs et leurs angoisses, les personnages nous racontent Pointe-à-Pitre au travers de leur vertige. Nous errons avec eux au cœur d’une ville rendue fantôme par les métamorphoses sociales et politiques des soixante-dix dernières années. Nous tombons dans leur sombre vertige tout en apercevant la lumière, leur lumière : ils sont des “Voyants” qui tentent de résister à l’effacement d’une mémoire enfouie dans le silence.

Aurélie Mattio-Schwartz (LGT Baimbridge) et Leigi Forclot (LGT Baimbridge) se sont distingués par leurs performances et ont été désignés lauréats du concours de la critique lycéenne.

“Je les rejoins, je les écoute, je me glisse dans leurs pas et plonge dans leur regard. Leur vertige est le nôtre.” – Malaury Eloi Paisley

Nous avons ensuite eu l’honneur de prendre part à une discussion avec Edwy Plénel et Amira Souilem sur la thématique suivante : réfléchir aux métiers de l’information dans les situations actuelles (guerres, désinformation, censures).

Nous avons ensuite eu l’honneur de prendre part à une discussion avec Edwy Plénel et Amira Souilem sur la thématique suivante : réfléchir aux métiers de l’information dans les situations actuelles (guerres, désinformation, censures).

Amira Souilem est une journaliste-reporter franco-tunisienne actuellement basée à Ramallah en Cisjordanie occupée (Palestine). Elle couvre le conflit armé israélo-palestinien pour Radio France Internationale (RFI). Sa vocation journalistique est née d’un paradoxe : ses parents ne la laissaient pas regarder la télévision, mais lui permettaient de regarder le journal télévisé. En 1994, elle est indignée par les images d’horreur du génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Elle découvre que l’horreur peut se dérouler sous nos yeux sans qu’aucune mesure ne soit prise. Le journalisme est devenu sa manière d’agir, et de “réparer le monde”. Amira Souilem se consacre tout particulièrement au journalisme dit d’après-guerre. Elle s’intéresse ainsi à ce qu’il reste lorsque les armes se taisent. Comment une société parvient-elle à se reconstruire en dépit des traumatismes persistants ?

La reporter a couvert les dernières élections présidentielles tunisiennes. Seulement, celles-ci ont été décriées en raison de leur corruption évidente. En informant la population des soubresauts des élections pour la présidence du pays du Jasmin, Amira Souilem s’est exposée à des risques. Menacée et forcée à l’exfiltration hors de la Tunisie, elle nous montre un exemple des risques liés au journalisme. Souvent, les informations dérangent et ceux qui les diffusent en payent le prix. Cette expérience traumatisante a confirmé son amour pour sa profession : elle est fière de travailler pour l’information elle-même et non pour les intérêts d’un pays.

Très présente sur les réseaux sociaux, Amira Souilem ne couvre pas uniquement des tragédies. Elle l’affirme, “Le journalisme c’est aussi être coupable de transmettre des mauvaises nouvelles”. C’est pourquoi elle prend soin de partager des clichés, des articles et des réflexions sur la beauté (naturelle et humaine). Car elle apprécie la beauté y compris dans la douleur. Tout est plus intense à proximité de la mort, observe-t-elle. Elle se fait un devoir d’offrir de la beauté et de l’espoir.

“ Parce que la chaleur de la guerre fait ressortir la puissance des grains de café. “ – Amira Souilem

Edwy Plénel a passé son enfance en Martinique, puis en Algérie. Devenu journaliste d’investigation il est à l’origine de révélations sur la présidence de François Mitterrand pour le journal Le Monde, dont il devient directeur de 1996 à 2005. Il est le cofondateur du journal participatif sur Internet, Mediapart, lancé en 2008. En écho aux expériences vécues par Amira Souilem en Cisjordanie, il axe son propos sur les origines du conflit actuel. En évoquant le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire, il met en lumière une promesse brisée, celle du monde postcolonial voulu par l’article 1.2 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Edwy Plénel propose une lecture du contexte autour de la Palestine : “La Palestine comme un miroir du monde”. Elle pose selon lui la question de l’égalité au sein des sociétés du monde arabe, dont la plupart souffrent de fractures politiques, sociales et culturelles. De plus, la situation palestinienne a remis sous les feux de l’actualité la problématique du colonialisme et de l’impérialisme. Les peuples opprimés deviennent oppresseurs. Aujourd’hui, Israël, dans sa politique, engendre ce que son peuple a subi il y a moins d’un siècle.

Le cofondateur de Mediapart souligne les enjeux cruciaux de l’information en temps de guerre. Les récents accords de cessez-le-feu signés à Charm el-Cheikh, en Égypte, le lundi 13 octobre 2025 en Égypte sous l’égide de Donald Trump, mais en l’absence du gouvernement israélien, en offrent un exemple. Edwy Plénel met en garde sur ces accords, qu’il qualifie de “pause avec une volonté d’oubli”. En temps de guerre, il arrive que certaines décisions soient davantage politico-médiatiques que réellement effectives. En effet, ces accords ont d’ores et déjà été violés par Israël et le Hamas au cours de la semaine qui a suivi la signature des accords.

REGARDS CROISÉS :

Informer, c’est résister : le journalisme au cœur du contre-pouvoir

Edwy Plénel le rappelle, le journaliste sert le droit de savoir et non son employeur (Charte de déontologie de Munich ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, signée le 24 novembre 1971). En informant, le journaliste assure la fonction vitale du contre-pouvoir démocratique. Dans des périodes de crises – qu’il s’agisse de guerres, de désinformation ou de censure –, le journalisme demeure l’un des métiers les plus stratégiques. Le contrôle de la presse permet à un pays de maîtriser l’opinion publique et de façonner le récit des événements à son avantage. Afin de conserver ce pouvoir (celui de servir l’information avant tout), les journalistes, les rédactions et les médias comptent sur un collectif protecteur apportant du contrôle, de la solidarité et le pouvoir de dire non aux sollicitations contraires à leur déontologie. Or, les sollicitations sont nombreuses : l’information est devenue une “marchandise sensible” qui attise les convoitises. Dans un contexte de crise du service public et d’autocensure croissante, le journaliste doit apprendre à refuser de “mettre de l’eau dans son vin”, c’est-à-dire à ne pas édulcorer la vérité sous la pression de la hiérarchie (dans une rédaction par exemple) ou du pouvoir en place.

Pourquoi s’intéresser à la Palestine ?

“C’est en voyant l’autre comme sauvage que l’on devient sauvage soit même.” – Edwy Plénel

Depuis 1948, au nom de l’égalité des droits, on constate que sous la bannière des principes fondamentaux peuvent se cacher des régimes autoritaires. La reconnaissance de l’État d’Israël visait notamment à réparer la Shoah. Pourtant, lorsque 80% du peuple palestinien (la Nakba) est expulsé en 1948-4949 et que le mot Palestine est effacé, personne ne bronche. Face à ce silence, le monde a détourné le regard. Pourtant, c’est en refusant de voir l’Autre comme un semblable que l’on devient soi-même inhumain. Un sursaut de civilité ne protège pas de la barbarie ; il faut leur rendre leur nom contre la violence du dominant. Le discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire est malheureusement encore d’actualité, car, comme l’a rappelé le poète, tout commence par les mots : les mots qui disent, qui nomment, qui résistent.

Que peut-on faire quand on a 20 ans et que le monde s’écroule ? (Edwy Plénel)

Notre génération doit refuser la culpabilité et apprendre des vaincus plutôt que de glorifier les vainqueurs, souvent corrompus par le pouvoir. Comme l’illustrait Albert Camus (alors journaliste pour Alger Républicain), s’engager, c’est élever le monde par le langage, résister aux violences autoritaires et participer aux vagues de l’émancipation.

Notre génération doit refuser la culpabilité et apprendre des vaincus plutôt que de glorifier les vainqueurs, souvent corrompus par le pouvoir. Comme l’illustrait Albert Camus (alors journaliste pour Alger Républicain), s’engager, c’est élever le monde par le langage, résister aux violences autoritaires et participer aux vagues de l’émancipation.

« Il n’est pas question de livrer le monde aux assassins d’aube » – Aimé Césaire

Notre séance de visionnage de l’après-midi a compris les courts métrages Je ne suis pas elle, je suis l’autre de Cédrine Barnabé, Sans banc fixe de Galiam Bruno Henry, Cœur Bleu de Samuel Seffrien, Coronas negras d’André Lô Sanchez et En mil pedazos de Féguenson Hermogène. Il est évident qu’ils ont été choisis avec le plus grand soin car nous pouvons trouver en chacun un lien avec le film de Malaury Éloi Paisley L’homme vertige.

Que ce soit dans le dédain social des maladies mentales chez Cédrine Barnabé ; le focus sur les personnes sans domicile fixe chez Galiam Bruno Henry ; le thème de la pauvreté que les personnages subissent et dans laquelle ils subsistent chez Samuel Seffrien ; la thématique de la vie en tant que noir et les regards injustifiés que cela engendre chez André Lô Sanchez ; tout comme le mal de la colonisation qui nous donne le vertige ou encore le retour aux sources qu’emmène la pratique des rites religieux précoloniaux : tout nous rappelle le long métrage. Ensemble, ces œuvres dressent un portrait sensible et engagé du monde d’aujourd’hui, où chaque vertige devient une forme de résistance.

Cette rencontre nous a offert une ouverture essentielle sur le monde contemporain. En croisant la parole des journalistes et notre formation littéraire, elle nous a permis de réfléchir à la place de l’information, du courage et de la parole libre dans la société : autant de valeurs communes à la littérature et au journalisme. Elle nous a sensibilisés à l’importance de la pensée critique et analytique, une compétence primordiale dans nos études comme dans la vie citoyenne. Sur le plan humain et éthique, ces discussions avec Amira Souilem et Edwy Plénel nous ont rappelé que la liberté d’informer et la liberté de penser ne vont jamais de soi. Leur engagement personnel incarne la dimension existentielle du savoir : informer, c’est agir, c’est résister, c’est défendre la dignité humaine.

L’Homme Vertige et les journalistes engagés partagent un même combat : donner la parole à ceux qu’on ne voit plus, afin que nul ne disparaisse dans le silence.